- ホームページに関するお問い合わせ

- 050-3645-3907

COLUMN

お役立ちコラム

COLUMN

お役立ちコラム

電子カルテの入力は、診療業務の中でも手間がかかる作業です。患者への丁寧な診察を心がけるほど、カルテ作成に費やす時間は増えるでしょう。また、電子カルテの入力に集中するあまり、患者の話を十分に聞けなくなる経験をお持ちの先生も多いのではないでしょうか。

電子カルテ入力の効率化ができる方法として注目されているのが、AIを活用した自動音声入力システムです。診察中の医師と患者の会話を録音し、SOAP形式でカルテを作成できるツールです。

本記事では、電子カルテの音声入力ツールについて、機能や診療場面別の活用例、導入の注意点を解説します。「丁寧な診察でより多くの患者に満足してもらいたい」「カルテ作成を効率化したい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電子カルテは、クリニックの診療業務を効率化しますが、患者とのコミュニケーションや情報共有の面において、抱えやすい課題があります。

電子カルテの入力に集中するあまり、患者とのコミュニケーション不足に陥ることがあります。画面に視線が向きがちで、患者と目線が合わなかったり、入力により会話が途切れがちになったりする場合です。

「診察で先生が目を見てくれない」「パソコンの方ばかり見て話を聞いてくれない」などの患者の不満につながる恐れがあります。

診察で患者とやりとりをした内容は、電子カルテに全て記録できるわけではありません。そのため、診察後に患者との「言った言わない」のトラブルが発生する場合があります。

主治医であれば対応できますが、受付スタッフに問合せがあった場合、やりとりの内容がわからず、すぐに応じにくいでしょう。その都度、主治医に確認する手間が生じます。

また、異なる医師が診察する際、前回の詳しい会話内容を把握できないことで、対応に一貫性がなくなるケースもあります。例えば、内服薬の変更の記載はあるが、理由まで詳しく書かれていない場合、患者に確認しなければなりません。

診察中のやりとりを把握し、院内で共有することには限界があるといえるでしょう。

AIによる音声入力システムは、診察中の会話を自動的に文字に変換し、カルテ情報として整理できます。具体的な2つの機能について解説します。

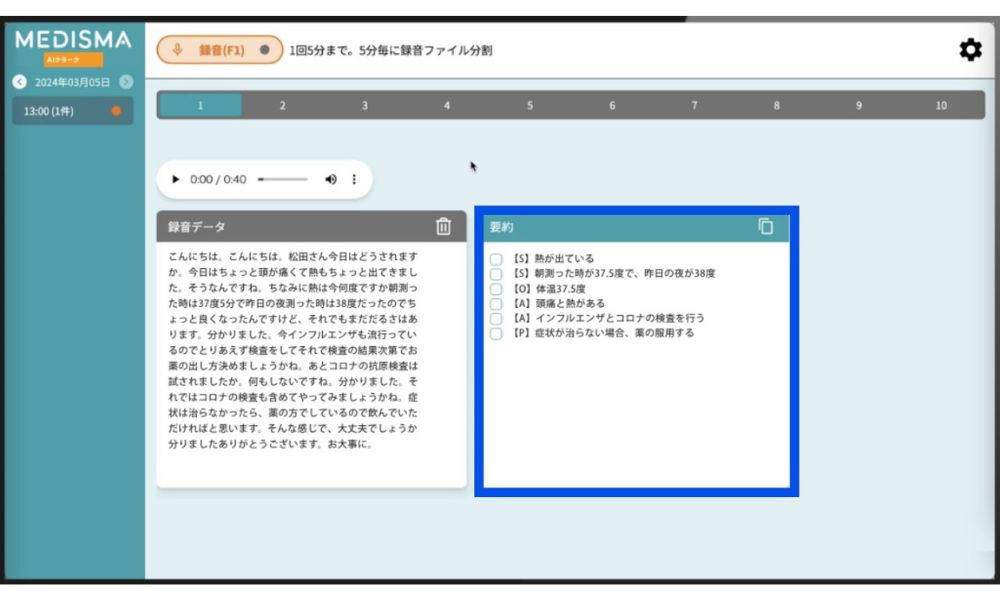

AIによる音声入力システムでは、上記のように医師と患者の発言を録音し、文字に起こします。診察室特有の雑音も分離して認識可能です。そのため、何を話したのかが時系列に沿って整理され、診察内容を正しく把握できます。

また、医療用語に特化した音声認識により、専門用語や略語、検査項目などの医療用語も高い精度で認識できます。再入力の手間も少なく診察時のやりとりを記録に残せるでしょう。

AIにより文字起こしされた診察内容は、自動的にSOAP形式に整理されます。患者との会話から、症状に関する発言や医師の所見、診断内容などを判別し、AIが振り分けます。振り分けた記録は、必要に応じて修正できるため、医師のスタイルに応じて柔軟な運用が可能です。

電子カルテに音声入力を導入することによるメリットとして、次の3つが挙げられます。

カルテの入力が自動化され、AIが生成した内容を編集するだけで完了するため、医師の業務負担の軽減につながります。診察にかかる時間が削減され、より多くの患者の診察時間を確保できるようになるでしょう。

また、連携しているレセコンによっては、診察直後にカルテ記入が必要なケースがあります。自動的にカルテに記載する内容が生成されるため、記載不備が少なくなり、二度手間の防止につながるでしょう。

「パソコンの画面を見ながら会話する」ということがなくなり、患者と目線を合わせた対話ができるようになります。患者の表情や仕草などの変化を読み取りやすくなり、きめ細やかな対応が可能になるでしょう。その結果、患者の信頼感や満足度の向上につながります。

院内のスタッフ間で正確な情報共有ができ、スムーズに対応しやすくなるでしょう。音声データはクラウド上に保存されているため、院内であればどのスタッフでも利用でき、問い合わせ対応がしやすくなります。

例えば、「先ほど診察で○○の薬を希望したのに入ってなかったんです」と問合せがあった場合、スタッフが会話を確認できます。「医師にしかわからないので都度確認が必要」ということがなくなり、診療のオペレーション改善につながるでしょう。

電子カルテの音声入力は、外来での診察だけでなく、在宅診療でも活用可能です。診療場面別の活用方法について解説します。

クリニックの外来では、運用方法を工夫することで、さらに効果的な活用が可能です。診察中に看護師からの報告や電話応対が入った場合も、一時停止機能を使って必要な情報だけを記録します。

また、記録方法も工夫できます。診察中は簡易的な記録を入力しておき、その後にAIが整理した記録を看護師が修正しカルテに貼り付けるとよいでしょう。記録の細かな修正は看護師が行うことで、効率的な役割分担ができます。

在宅診療では、現場で電子カルテを直接使用できず、帰院後にまとめて入力しなければならないケースがあります。また、クラウド型の電子カルテやタブレットにより、現場での入力も可能ですが、安定した入力環境ではないことが多いでしょう。

AIを活用した音声入力システムは、スマホやタブレットでも利用可能であるため、訪問先での録音と文字起こしができます。そのため、帰院後のカルテ入力の手間が削減されるでしょう。

電子カルテに音声入力を導入する際に注意したいポイントとして、次の3つが挙げられます。

マイクの選定や設置場所は、音声入力の精度に影響します。医師には、胸ポケットに着けられるマイクを、患者の声の録音には特定の方向のみを集音するマイクを使用することで、音声を区別して記録しやすくなります。患者側のマイクは机の上など、医師と患者の間に設置するとよいでしょう。

通常のPC用のマイクでも使用できますが、より正確な記録のためには専用マイクの導入がおすすめです。

患者に安心して診察を受けてもらうため、音声入力で録音していることを丁寧に説明することが重要です。以下のようなポイントを診察で個別に説明したり、院内のお知らせとして掲示したりするとよいでしょう。

録音に抵抗がある患者に対しては、音声入力を使用しないようにするなど、個別の対応を行うとよいでしょう。

音声入力について、各スタッフの役割や運用の流れを決めて院内に周知することも大切です。例えば、以下のように医師と医療スタッフの役割を決めておくとよいでしょう。

また、音声入力の運用に関するスタッフへの教育も必要です。情報の取扱いに注意することや、基本的な操作方法、患者からの問合せ時の対応について研修の機会を設けましょう。

音声入力による電子カルテ作成は、医師の診療業務負担の軽減につながります。また、スタッフ間の情報共有をスムーズにし、クリニック全体のオペレーション改善にも役立ちます。スタッフに精神的な余裕が生まれ、患者に寄り添った診療がより可能になるでしょう。

株式会社HERO innovationでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。診察時の会話の要約に加え、スマホやタブレットの活用で訪問診療でも利用いただけます。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

記事を探す

人気記事ランキング

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載

広告効果を可視化し集患をサポート

最新のホームページで

集患・増患対策を強化します