- ホームページに関するお問い合わせ

- 050-3645-3907

COLUMN

お役立ちコラム

COLUMN

お役立ちコラム

病院やクリニックなどの医療機関では、待ち時間の長さや診療内容、スタッフの対応などクレームが日常的に発生しています。

しかし、「どのような言葉で対応すればよいか」「悪質なクレームと正当な苦情をどう見分けるべきか」など、具体的な対応に迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、クリニックでのクレーム対応の基本ステップから患者タイプ別の対応法、悪質クレームへの対策まで、実践的なノウハウを解説します。また、クレーム場面でのAI音声入力システムによる記録の活用法も合わせて紹介します。

クレームを恐れず、成長の機会に変えましょう。

目次

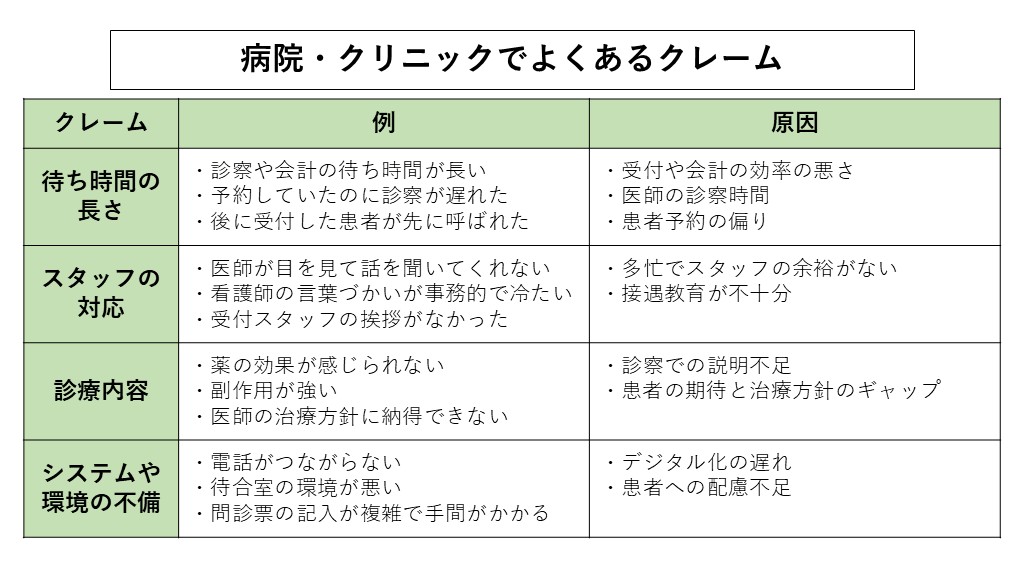

医療機関で多いクレームとしては、以下の4つが挙げられます。

上記のように、さまざまな理由でクレームが生じます。適切に対応できれば患者との信頼関係構築につながる一方、対応を間違うと風評被害や訴訟を招く恐れもあります。

医療機関でのクレームには、感情的にならず系統立てた対応が求められます。基本的には、次の4つのステップに沿って対応するとよいでしょう。

まずは、患者の話に耳を傾けましょう。途中で遮らず、最後まで話を聞きます。患者が話す内容について反論したり、責任転嫁をしたりすることなく、うなずきや相づちを用いて傾聴の姿勢を示しましょう。

患者の怒りの背景には、嫌な対応をされて「悲しい」「がっかりした」など異なる感情があります。患者が「自分の話を聞いてくれている」と誠意が伝わると、背景にある感情が和らぎ、怒りも落ち着いてくるでしょう。

患者の話を十分に聞いた後、クレームの内容と事実関係を確認します。患者がどの出来事に対して怒っていて、何を望んでいるのかがわかるよう、傾聴しながら情報を集めます。患者の意に沿う対応ができ、事態の収拾がつきやすくなるでしょう。

例えば、次のような点が明確になるように傾聴しましょう。

明らかに度を超えた要求がみられる場合は、毅然とした対応を行う方がよいでしょう。

事実確認ができたら、クリニック側に非がある場合は誠意をもって謝罪します。謝罪は、何に対して謝罪するのかを明確にしましょう。例えば、「予約時間から大幅に遅れてしまい、申し訳ございませんでした」と具体的に伝えます。

ただし、医療行為に対してはスタッフが安易に謝罪しないことが大切です。患者の勢いに負けて謝罪してしまうと、誤診を認めてしまうことにつながります。スタッフで対応するのではなく、必ず主治医との相談や説明を勧めましょう。

クレームに対する具体的な解決策や改善策を伝えます。その場で対応できるものはすぐに行い、時間がかかる場合は「いつまでに」「どの方法で」対応するかを明確に説明しましょう。クレームを接遇改善の機会として捉え、サービス向上に努める姿勢を示すことが、患者の信頼関係構築には大切です。

クレームを申し出る患者にも、さまざまなタイプがあり、特徴に応じた対応が必要です。代表的な3つのタイプと、タイプ別の対応方法を紹介します。

医学知識が豊富なゆえに、理路整然と論理的に話す患者がいます。「前回はこうだったのに、今回はなぜ違う対応なのか」「もっとこうすべきだ」など、自身の経験から主張するようなタイプです。

理詰めタイプは、背景に「役に立ちたい」という気持ちがあり、親切心からクレームを言うことが多いでしょう。いわゆる「世直し」を目的としています。そのため、以下のように理路整然と説明しつつ、敬意をもって対応することが望ましいでしょう。

ふだんは穏やかでも、長時間待たされたり、期待外れの対応をされたりすると、感情が爆発することがあります。日頃からたまっているストレスが爆発し、怒りをコントロールしにくいタイプです。

爆発タイプは、まずは傾聴して怒りを全て吐き出させることが大切です。他の患者の目が気になる場合は、別室や静かな場所に案内しましょう。環境を変えることで感情が落ち着く効果もあります。

一度対応してもらうと同じスタッフや医師に診てもらいたがる、特別な対応を求めるといった患者もいます。「自分だけ先に診察してほしい」「前回対応してくれた看護師はいないのか」などの対応を求めます。

特別な配慮を求められても、クリニックのルールに沿って一貫した対応を心がけましょう。特例をつくってしまうと、他の患者からの新たなクレームにつながるため、注意が必要です。

患者からのクレームでも、悪質なものには毅然とした対応が必要です。クレームの正当性や悪質性をどのように判断すればよいのでしょうか。判断基準と対策について解説します。

悪質なクレームは、以下のように過度な要求や犯罪行為に抵触するような行為を指します。

これらの行為は、単なるクレームではなく、ペイシェントハラスメントに該当する可能性があります。スタッフの尊厳を傷つけ、他の患者の診療にも影響する問題であり、毅然とした対応が求められます。

悪質と判断されるクレームには、以下のようにクリニックとスタッフの安全を確保する対応が必要です。

現場のスタッフだけではなく、医師や事務長など責任者が対応できるよう体制を整えましょう。

医師には、診療を希望する患者を正当な理由なく拒否してはならないという応召義務(医師法第19条第1項)があります。ただ、無条件に全ての患者を診療しなければならないということではありません。

厚生労働省の通知では、以下のような場合に「正当な理由」として診療を拒否できる可能性があるとされています。

暴言や暴力などの犯罪行為がある場合や、クレームにより医師と患者の信頼関係が築けない場合は、診療拒否が正当化される可能性があります。ただ、診療拒否は最終手段であり、話し合いを尽くすことが重要です。

参考:応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について│厚生労働省

クレーム発生時の対応はトラブル防止に大切ですが、クレームを未然に防ぐ対策も必要です。クレーム防止策として、以下の2つを紹介します。

スタッフの接遇力や患者とのコミュニケーション不足に関するクレームが多い場合、対応の質を高める対策を行いましょう。医療接遇に関する研修を行い、身だしなみや挨拶、言葉づかいなど基本スキルの向上を図ります。

また、診療内容や処方薬の効果などを図解イラストを使って説明することで、説明不足によるクレーム防止につながります。特に、治療費や薬剤費用の事前説明をルール化しておくと、会計時のトラブルを防げるでしょう。

患者のクレームにつながりやすい待ち時間の長さを解消するため、予約の最適化や待合環境の改善に努めましょう。待合室に診察順や待ち時間の目安を表示することで、患者の不安軽減につながります。

また、予約システムを導入すると患者が好きな時間帯に予約できるため、予約の偏りが少なくなります。

クレーム対応では、患者との間で「言った・言わない」のトラブルが発生します。カルテには全てのやりとりを記録できないため、患者から「説明を受けていない」と訴えられても、事実にもとづいた返答がしづらいでしょう。

近年、AIによる音声入力システムが、医療機関の電子カルテの入力に活用されています。診察でのやりとりを自動録音し、要約してカルテにSOAP形式で記録されます。患者とのやりとりがクラウド上に保存されるため、クレーム対応の際に事実に沿った対応がしやすくなるでしょう。

さらに、診察時のカルテ入力が自動化されるため、医師は患者とのやりとりに集中できます。「パソコンばかり見てしっかり話を聞いてくれない」「医師が冷たい」といったクレームの防止にもつながります。

AI音声入力を活用したシステムの詳細については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント

株式会社HERO innovationでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

医療機関でのクレーム対応は、単なる問題解決ではなく、サービス向上のためのチャンスです。患者のクレーム内容を真摯に受け止め、問題点の解決に努めましょう。

一方で、悪質なクレームには毅然とした対応が求められます。クレーム対応で問題となりがちな「言った・言わない」のトラブルには、事実にもとづく対応がとれるかが重要です。自院のスタッフを守るためにも、正当な証拠を確保する仕組みづくりを行いましょう。

正確な記録のために効果的なのが、医療機関向けのAI音声入力システムです。株式会社HERO innovationでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。無料のオンライン相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

記事を探す

人気記事ランキング

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

MPクラウド(医療経営管理システム)を標準搭載

広告効果を可視化し集患をサポート

最新のホームページで

集患・増患対策を強化します